Апрель: 1-15

С архивной полки. Церковное имущество как собственность советского государства

.jpg)

На скане часть описи имущества церкви села Александровского Котельничского уезда (описание иконостаса). 1924 год. После 1917 года все храмы перешли в собственность государства, а верующим они отдавались на правах как бы аренды с целым рядом ограничений (например, был запрещен набатный звон). С этой целью в 1919-1924 гг. во всех церквях была произведена опись всего находящегося там имущества. Чем ценны теперь для нас эти описи, там было указано все - от состояния церкви до колоколов и икон и кончая последней кочергой. Очень подробно описывались иконы и вес каждого колокола. За утрату хотя бы одного предмета на общину верующих налагался штраф, т.к. теперь все это являлось государственной собственностью.

Может быть, с этой позиции можно объяснить и факт массового закрытия храмов в 1930-е годы: фактически государство было собственником церковных зданий, а Русская Православная Церковь их арендодателем, и сталинское государство просто отказало в аренде съемщикам этих зданий, передав их под иные нужды. То есть по сути, государство распоряжалось своим имуществом на законных основаниях, как собственник? Не случайно, часто церкви закрывались после предложения ремонта зданий, чего верующие сделать не всегда могли. Хотя и тут вопрос можно поставить иначе - если государство собственник конкретного здания, не оно и обязано было производить ремонт здания, а не арендодатели? Ведь мы когда снимаем квартиру, не делаем там ремонт за свой счет. А в остальном, получается, если государство было собственником, а Церковь просто нанимателем здания, проще говоря, собственник просто выгнал квартиранта из своей квартиры и передал его под другое назначение...

Следует помнить и то, что советское государство в годы революции национализировало все недвижимое имущество в стране, большей частью построенное частными лицами на свои средства, т.е. по сути оно распоряжалось им незаконно, как распоряжается рейдер отобранной у чужого человека квартирой, но так или иначе оно являлось собственником всей недвижимости в стране и распоряжалось им на своих законных основаниях... Возникает другой интересный вопрос - а была ли национализация частного и церковного недвижимого имущества в годы революции законной?

Народы Вятской губернии. Первые сведения об предках удмуртов в письменных источниках

.jpg)

Первые сведения полуреального, полуфантастического содержания о гиперборейских народах, живущих в таежных районах Восточной Европы, являющихся северными соседями скифов, с которыми имели торговые дела и эллины, вышли из-под пера античного историка Геродота около 425 г. до.н.э.

Из всех описанных Геродотом народов по антропологическим признакам – рыжеволосые, голубоглазые жители таежных лесных районов, где водятся бобры, выдры и другие звери, меха которых идут на опушку кафтанов, - наиболее подходящими являются именно предки удмуртов из ананьинской эпохи.

Конечно, сам он у этих народов не бывал, его сведения получены из вторых-третьих рук – разных информантов, поэтому и реальные факты, в т.ч. характеристики людей, народов, обрастали фантастическими характеристиками: «люди с козлиными ногами, песьими головами», «одноглазые армаспии» и т.д….

Что же касается «рыжеволосых, голубоглазых будинов», то каких-то фантастических нереальностей в описании Геродота я не вижу, связь их с современными удмуртами никак не исключается:

1. Как отмечают современные антропологи, удмурты (как и очень далеко от удмуртов живущие ирландцы) – самые рыжеволосые нации в мире; голубой или светлый (серый) цвет глаз – характерный признак удмуртов, данный антропологами;

2. Будины – большое и многочисленное племя… Да, действительно, так: ананьинцы геродотовской эпохи – предки пермоязычных удмуртов и коми, в те времена занимали огромные пространства таежной зоны Восточной Европы – от Уральских гор до Ветлуги, от истоков Вычегды , Печоры до среднего течения Волги; после них по берегам Камы, Вятки, Белой, Волги остались многочисленные селища, городища, могильники;

3. О том, что будины ведут кочевой образ жизни, этому факту также можно найти объяснение: с одной стороны, в зависимости от истощения земли под посевы хлебов, охотничьих, рыбных, пчелиных угодий, люди тех времен легко меняли место жительства, - в те эпохи люди не были обременены дворцами-хоромами, которых за собой так легко не потащишь и на новом месте так легко не построишь, - жили в самых простых жилищах, за собой их не надо было тащить: легче было построить на новом месте новый домик со своим многочисленным родством; с другой стороны, именно на V век до нашей эры падает экологический(?) кризис в средневолжско-нижнекамском регионе; ананьинское население вынуждено было оставить свои древние пепелища и перебраться в другие благополучные регионы – в бассейны среднего течения Камы, Белой, по всему Поволжью – от Жигулевских гор до Верховий Волги, значительная часть ананьинцев-пермян дошла до Скандинавии, до островов на Белом море.

М.Г.Атаманов-Аграпи. Происхождение удмуртского народа – Ижевск 2017 г., с.17-18

На фото: будины в представлениях историков-реконструкторов. Фото с сайта dzen.ru/a/ZqjHNdWe...

Азы генеалогии. Как получить сведения по родословной из архивов?

.jpg)

Следует помнить, что государственные архивы хранят документы и обеспечивают их сохранность и целостность. И только во вторую очередь они создают условия для их использования и удовлетворяют информационные потребности органов власти и физических лиц – граждан.

Для того чтобы воспользоваться этим богатством, надо знать, где что вы будете искать, необходимо ознакомиться со спецификой работы архивных учреждений, научиться методике и приемам поисков архивных документов и использования их в своей исследовательской работе. Следует учитывать, что архивные документы, как правило, - рукописные.

Центральных государственных архивов в настоящее время 11. Большинство из них находится в Москве, два – в Петербурге.

Области и субъекты федерации имеют местные государственные архивы. В сокращенном названии таких архивов зашифровано их местоположение: ГАСО - Государственный архив Свердловской области, ГАПО – Пермской области, ГАКО – Курганской, но и Кировской(!). В течение двух последних лет идет реорганизация системы архивов, и некоторые из них меняют свои названия. Об этом тоже надо помнить.

Архивы очень ограничены в средствах, но когда в архив поступает запрос (тематический, генеалогический или социально-правового характера), его стараются выполнить. Запросы по установлению родства, родственных связей двух или более лиц выполняются медленнее всего, потому что трудоемки и для работников архивов кажутся плохо мотивированными.

Архив отвечает на такие запросы, в которых выполнены определенные правила: запрос составляется в свободной форме, но в нем содержатся:

1. Сведения о том, кто его написал (название организации или Ф.И.О.гражданина).

2. Почтовый адрес, чтобы можно было ответить на запрос по почте (электронные адреса есть не везде).

3. Должно быть четко сформулировано, что именно вы хотите узнать: задайте конкретный вопрос, чтобы отнести ваш запрос к одой из категорий.

4. Указать определенный регион, по которому просите найти не всех носителей фамилии, а конкретную семью.

5. Обозначьте хронологические рамки поиска – это ускорит ответ на запрос.

6. Запрос адресуется директору архива.

… Не надо запрашивать все родословие – такие запросы, во-первых, вряд ли будут выполнены, во-вторых, будут стоит очень дорого. Архив сам устанавливает цены на выполняемые платные работы и услуги. В разных архивах они различаются существенно.

Э.А.Калистратова. Как найти корни своего рода – Екатеринбург 2017 г., с.49-52

На сканах: страницы ревизской сказки по починку Бусоргин Петровской волости Уржумского уезда за 1858 г. (ЦГАКО ф.176 оп.2 д.1853)

История улиц города Вятки/Кирова: Спенцинская-Карла Либкнехта

.jpg)

Конец XVI века – улица Спенцынская (на плане города конца XVI-начала XVII вв.) – по предположению историка А.Балыбердина названа по им озера (озеро Спенцыно – к северо-западу от г.Хлынова – ныне озеро Подгорное у деревни Матанцы, затем назван Спенцинский стан – позднее название получила улица Спенцинская).

1615 – улица Спенцинская (начиналась в северной части торговой площади (ныне стадион «Динамо») шла в северо-западном направлении в Спенцинский стан к слободе Хлыновской (ныне микрорайон Лепсе и Филейки).

XVII век – нет улицы (в середине века исчезла из-за пожара, ее нет на плане города 1676-1679 гг.).

XVII век – улица Спенцинская (появилась и исчезла).

Вторая половина XVII века – улица Ильинская (появилась вновь после расширения посада, прирастая нов домами в северо-западном направлении – продолжение старой улицы Спенцинской от северной части Торговой площади к Ильинской башне посада).

1784 – улица Кузнецкая (по плану города от улицы Острожной до улицы Орловской).

…- Улица Спенцинская.

1812 – улица Спенцинская (по плану города, продлена до улицы Луковицкой – на север до реки Хлыновки – на юге).

-.. .Улица Всехсвятская.

1918 г. – улица Карла Либкнехта.

1932 – улица Карла Либкнехта (присоединена часть поселка Горсовета как продолжение (начало) существующей улицы).

1938 – улица Карла Либкнехта (продлена до улицы Профсоюзной).

1948 – улица Карла Либкнехта (состоялось открытие бюста А.А.И. Герцену на углу улицы Герцена и Карла Либкнехта у здания научной библиотеки им.А.И.Герцена).

1949 – улица Карла Либкнехта (построено здание дома Советов. Архитектор: Е.И.Громаковский).

1952 – улица Карла Либкнехта (уточнена).

1958 – улица Карла Либкнехта в Октябрьском-Ленинском районах г.Кирова (по реестру – центральная часть города).

1970 – улица Карла Либкнехта (открытие памятника В.И.Ленина (авторы монумента – скульптуры заслуженный деятель искусств РСФСР М.М. Кошкин, заслуженный художник РСФСР Ф.А.Шпак и архитектор И.М. Синица; сооружение памятника осуществили: строительная часть СУ ТЭЦ-4 Кировэнергострой, скульптурная часть – Мытищенский завод Художественного фонда РСФСР; общая высота памятника 9,6 м: скульптуры – 6 м., постамента – 3,6 м).

Хлынов-Вятка-Киров. История и современность. Историко-статистический сборник. 5 том – Киров 2016 г., с.616-617

Шаги прогресса. Первые плуги в хозяйствах крестьян (по материалам письма крестьянина 1900 года)

.jpg)

Деревня Митинкова (Кужнурская волость Уржумского уезда). До 1899 года я смотрел на обработку земли также, как и мои соседи, и был противник пахания земли плугом. Но случай привел меня хорошо использовать это орудие в работе. И теперь я вижу, что на самом деле плуг очень хорошее орудие и даже – самое необходимое для земледельца; оно облегчит с детства сгорбленную нашу спину. Прошлым летом посеяно много озимового 150 пудов. Обработка была вся произведена плугом. Озимь пошла под снег довольно хорошо, да еще посеяно альпийской ржи 1 пуд, озимь была тоже довольно хорошая. Крестьяне нашей местности привязаны к сохам и не хотят с ними проститься. Но рано ли, поздно ли придется проститься: хотя теперь некому надо мной подсмехаться; это потому что я первый завел в нашей местности плуг. Некоторые еще до меня привозили плуга 2, помаялись с ними помаялись, так и не смогли дать толку, - с тем и отвезли назад. Крестьянин М.Сабанцев.

Вятская газета - 1900 г. № 34

С архивной полки. "Поэтому де и в его детях крепок еще поповский дух…"

.jpg)

Вчера делали репост о святых людях ради Веры, принявших смерть от безбожной власти. Но как бывало в нашей недавней истории, встречались нередко и совсем обратные примеры, когда жены и дети священнослужителей не только отрекались от Веры, но и от собственных мужей и родителей... В начале XX века в селе Окунево Уржумского уезда служил Богу священник Михаил Дрягин, воспитывал своих детей в благочестии к Богу. В 1924 году батюшка скоропостижно умер от чахотки. Практически сразу его жена, сын и дочь поспешили отречься от своего мужа и родителя и выйти из духовного звания, чтобы получить избирательное право. В газете "Красный пахарь" было напечатано их заявление о выходе из духовного сословия.

В своей жалобе на постановление о лишении избирательных прав Геннадий и Эмилия Дрягины (дети умершего священника) писали такие строки: "… Во всяком случае мы Геннадий и Эмилий Дрягины совершенно свободны от всех религиозных предрассудков и ничего с попами ни с церковниками не имеем… О выходе из духовного звания нашей матери с семейством была своевременно напечатана публикация в газете «Красный пахарь» от 20 декабря 1924 г. № 54… Почему-то и среди членов сельизбиркома ходит пущенный кем-то слух, что наш отец священник Дрягин Михаил Петрович умер всего каких-нибудь 1,5 года назад, что поэтому де и в его детях крепок еще поповский дух… Наконец, если бы я Геннадий Дрягин действительно оставался в душе поповичем, то безусловно никогда не стал бы работать в кружке безбожников, между тем я Геннадий Дрягин, активно работал в г.Уржуме в ячейке Союза Безбожников при школе 2 ступени имени Ленина и был избран делегатом на 1ю уездную конференцию безбожников, о чем гласит удостоверение Союза Безбожников СССР, выданное мне 21/2 1927 г., копия с коего при сем прилагается" (Гражданина Дрягина Геннадия Михайловича, состоящего на должности счетовода Кукнурского кредитного Товарищества Маробласти и сестры его гражданки Дрягиной Эмилии Михайловны, учащейся школы 2 ступени имени Ленина 4 группы в г.Уржуме (жалоба на постановление о лишении избирательных прав).

В протоколе заседания членов Лебяжского волизбиркома 10 января 1928 г. обсуждался этот вопрос. Решено было в восстановлении прав отказать:

"6. Слушали. Жалобу гражданина с.Окунево Дрягина Геннадия Михайловича о неправильном внесении его в списки лиц, лишенных избирательного права, а также и его сестру Эмилию Михайловну Дрягину, постановлением сельизбиркома в просьбе отказано, имея ввиду непрерывную связь с религиозным культом.

Постановили: с постановлением Окуневского сельизбиркома согласиться, в просьбе Дрягиным отказать. В части восстановление в избирательных правах сестры Эмилии Михайловны Дрягиной, вопрос не рассматривать, ввиду отсутствия ее подписи на заявлении".

Справедливости ради, стоит сказать жене умершего священника избирательное право было возвращено ("связи со священством не имеет").

Источник: ЦГАКО ф.Р-1532 оп.2 д.113 лл.1-3, 41, 43

На дореволюционном снимке образцовая, благочестивая семья начала прошлого века: отец Михаил Дрягин (1885-1924), жена Юлия Михайловна, 1883 г.р.; дети: Геннадий (1908 г.р.), Эмилия (1909 г.р.), Владислав (1911 г.р.), Зоя (1913 г.р.), Борис (1914 г.р.), Евгения (1915 г.р.).

1917 год в истории Вятской губернии. Как Верховный Совет пытался создать оборону от большевиков

.jpg)

Чтобы защититься от большевиков, боевые отряды которых могли прибыть сюда извне, Верховный Совет (на тот момент главный государственный орган по управлению губернией) попытался создать охрану городаВятки, имея к концу ноября 1917 года в своем распоряжении запасной 106 полк, стоявший в городе со времен Первой Мировой войны, и отряд офицеров 84й дивизии. На стороне Верхсовета была также железнодорожная дружина меньшевистской организации, численностью до 50 человек, не сыгравшая никакой роли в событиях конца 1917-начала 1918 гг.; она была разоружена большевиками только в 1918 году. Учитывая малочисленность этих военных сил и то обстоятельство, что большинство солдат запасного полка ни за кого воевать не хотели, колеблясь в своем выборе между Верховным Советом и Исполнительным комитетом большевиков , решено было привлечь к охране города добровольцев. 31 октября «Вятская речь» сообщала: «Приглашение добровольцев. Комиссия по организации военно-народной охраны города Вятки просит всех записавшихся добровольцами и желающих записаться прибыть сегодня 29 октября в 12 часов дня в здание общественного собрания». Из этого ничего не получилось. В охрану города пожелало вступило от силы полторы сотни человек, в основном из интеллигенции и учащихся, а также члены общества северных охотников; рабочие в отряд идти не захотели. 15 ноября состоялось заседание Исполнительного Комитета Вятского Совета рабочих и солдатских депутатов совместно с приглашенными Советом представителями общественных организаций города Вятки, на котором в постановлении городской Совет рабочих и солдатских депутатов вынужден был взять на себя охрану города совместно с городским самоуправлением. В комитет по охране города вошли представители от рабочей и военной секций и председатели полкового комитета.

Оборона оказалась хлипкая. Впоследствии большинство запасных солдат будут разагитированы большевиками и перейдут на их сторону. Плюсом извне прибудут отряды матросов и т.н. "летучие солдаты". Верхсовет проиграет борьбу за власть и переберется из города Вятки в слободу Дымково, где его члены будут арестованы, и он прекратит свое существование. В начале 1918 года Вятской губернии установится окончательно советская власть

Иллюстрация: фрагмент диорамы "Установление советской власти в городе Вятке".

Из истории промышленности в Вятской губернии: Андреевский завод Уржумского уезда и его владельцы

Андреевский завод до 1917 года принадлежал крупному помещику - Андрею Андреевичу Садовень. Точнее говоря, здесь стояло два его завода - мазарский винокуренный (с 1861 г.), производивший до 105 тысяч ведер спирта в год, и пиво-медововаренный (с 1874 г.). Последний выдавал до 70 тысяч ведер пива и 2 т. ведер меда в год. Кроме того, доходы Садовеню приносила водяная мельница, скотные дворы и пасека. Приносили доход и отходы с винокуренного завода (барда) и пиво-медововаренного: на них откармливался крупный рогатый скот и свиньи, мясо которых большей частью продавалось.

Рассказывают, барин был строг, но справедлив, всегда находил язык со своими рабочим, помогал безвозмездно им и крестьянам, если те попадали в беду. В 1905 г. на средства помещика около въезда в его усадьбу было построено здание двухклассной начальной школы для детей крестьян и рабочих. Дом Садовеня – двухэтажное здание с красивой верандой, стоял на берегу речки Кальсинки. Рядом с домом стоял еще один дом поменьше: в нем располагалась кухня и жил повар с семьей. От дома к речке шел красивый сад с цветником и фонтаном, а на самой речке было устроено два пруда. Здесь была купальня с двумя отделениями для господ и их детей. Кроме того, Садовень владел еще 2 усадьбами в д. Чириково и с. Русский Турек. В годы Первой мировой войны, когда дела с винной продукцией осложнились (правительством был введен «сухой закон»), Садовень по совету своего родственника, служившего в Генеральном штабе, продал заводы купцам Кассихину и Калинину и уехал из пределов уезда. Дальнейшая его судьба неизвестна. Купцы, впрочем, недолго радовались новому приобретению – после революции заводы были национализированы…

О роде Садовеней в свое время интересно рассказывалось в сообществе "Уржумская старина". Поскольку оно уже прекратило свое существование, перепостим эту публикацию:

"Алексей Андреевич Садовень, сын владельца и основателя Андреевского винокуренного завода Уржумского уезда Андрея Алексеевича Садовеня. Родился в 1857 году в Черниговской губернии . С 1861 года вместе с родителями живет в деревне Липово Уржумского уезда Вятской губернии. По окончании медицинского факультета Казанского университета в 1880 году, был определен внештатным ординатором университетской терапевтической клиники. В 1886 году защитил докторскую диссертацию «Газообмен и теплопроизводство при уремии», после чего перешел на службу в медицинский департамент Министерства внутренних дел. В 1888 году был назначен приват-доцентом Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

В 1889 году был назначен экстраординарным профессором университета Св. Владимира по кафедре медицинской химии, а в 1900 году утвержден ординарным профессором по той же кафедре. 27 марта 1913 года назначен деканом медицинского факультета, в каковой должности состоял до мая 1917 года. В 1914 году был удостоен звания заслуженного ординарного профессора. Дослужился до чина действительного статского советника (1911). В 1916 году, как председатель медицинской испытательной комиссии, подписал диплом молодого Михаила Булгакова.

В октябре 1917 года вернулся на должность декана медицинского факультета, которую занимал до сентября 1919 года. С 29 ноября 1917 по 5 апреля 1918 года исполнял также обязанности ректора университета .

Имел награды: орден Святого Станислава 2-й ст. (1898); орден Святой Анны 2-й ст. (1904); орден Святого Владимира 3-й ст. (1914); орден Святого Станислава 1-й ст. (1915); медаль «В память царствования императора Александра III»; медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» .

Умер в 1919 году в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище .

Садовень Елена Алексеевна, дочь профессора А.А.Садовеня, родилась в Киеве 21 мая 1892 (по другим сведениям – 1894г. в Финляндии , 1894 - Казань ). Певица (меццо-сопрано), пианистка, педагог, деятель культуры. Окончила С.-Петербургскую консерваторию по классу рояля, уроки вокала брала у Н.К. Ирецкой. С 1916 солистка Большого театра в Москве, в 1917–1918 пела в Мариинском театре и Народном доме в С.-Петербурге, выступала на сценах Одесской и Киевской опер.

В 1920 эмигрировала. С 1921 солистка в оперных театрах Парижа. Исполнительница партий Кармен в одноименной опере, Амнерис в «Аиде» Дж. Верди, пела в операх Н.А. Римского-Корсакова, И.Ф. Стравинского («Мавра»). Была партнершей Ф.И. Шаляпина в «Борисе Годунове» М.П. Мусоргского (Марина Мнишек) в 1925, 1930, 1931 и др. В 1925 провела сезон в Белградской опере. С 1927 солистка Grand Opéra в Париже.

В 1929 пела в Русской частной опере М.Н. Кузнецовой. В 1930-е работала в Русской опере князя А. Церетели и В. де Базиля, гастролировала в Испании, Италии. В 1932 в Париже исполнила заглавную партию в опере-легенде А. Гречанинова «Сестра Беатриса» (в концертном исполнении). Пела в Русской частной опере М.Э. Кашука (1934–1935), Русской опере под руководством Н. Алексинской (1943–1945), в Русской камерной опере Н.А. Корганова (1949–1953). Партнерша по сцене В.Я. Резникова.

Выступала на концертной эстраде. Участвовала в благотворительных вечерах во многих обществах в Париже, пела в Русских домах в Ментоне (деп. Приморские Альпы), в Кормей-ан-Паризи и в Севре (под Парижем), и др. Преподаватель Русской консерватории в Париже, с 1939 профессор, затем почетный профессор консерватории. Член Русского музыкального общества за границей (РМОЗ). Записывалась на грампластинки .

Умерла – 13 сентября 1978 в Париже, похоронена на кладбище Тиэ .

Третий персонаж – это муж Ольги Андреевны Садовень. Габриэль Феликсович Шершеневич родился 1 января 1863 года в польской дворянской семье в Херсонской губернии, где отец его состоял на военной службе.

Среднее образование получил в Казани. В 1885 году окончил юридический факультет Казанского университета. В 1888 году защитил магистерскую диссертацию («Система торговых действий», Казань, 1888), а в 1891 году — докторскую («Авторское право на литературные произведения»); В 1892 году был назначен профессором Казанского университета по кафедре торгового права и торгового судопроизводства; с 1896 года— на кафедре гражданского права и судопроизводства.

Преподавательская деятельность Шершеневича прервалась в конце 1905 года в связи с избранием в 1-ю Государственную Думу от г. Казани (от кадетской партии). В 1906 году он переехал из Казани в Санкт-Петербург. Придерживаясь либеральных взглядов, протестовал против роспуска Думы и подписал Выборгское воззвание ряда депутатов с призывом к населению отказаться платить налоги и исполнять воинскую повинность до созыва Думы. После роспуска Думы переехал в Москву, где вместе с некоторыми другими депутатами некоторое время сидел в Таганской тюрьме в связи с этим призывом.

После выхода из тюрьмы работал на юридическом факультете Московского университета, затем в Московском коммерческом институте.

Г. Ф. Шершеневич внёс значительный вклад в гражданское и торговое право и в законотворчество, активно участвовал в подготовке и обсуждении проекта Гражданского уложения, занимался анализом и обобщением правоприменительной практики.

Шершеневич был участником, членом и председателем Казанского юридического общества, принимал активное участие в Московском обществе народных университетов, Московском коммерческом институте и Юридическом обществе при Московском университете. Один из членов-учредителей Общества имени А. И. Чупрова для разработки общественных наук.

В начале 1911 г. вместе с группой профессоров покинул Московский университет, в знак протеста против ограничения университетских свобод со стороны Министра народного просвещения Л. А. Кассо .

За свои заслуги он был награжден различными наградами, имел орден Св. Станислава 2-й степени, орден Св. Анны 2-й степени, Св. Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени .

Умер Г.Ф Шершеневич 31 августа 1912 года в Москве .

Брак Ольги Андреевны Шершеневич (Садовень) с Габриэлем Феликсовичем распался в 1892 году . К сожалению, о дальнейшей судьбе Ольги Андреевны ничего не известно. Ну а Г. Ф. Шершеневич повторно сочетался браком с оперной певицей (драматическое сопрано) Евгенией Львовной Мандельштам (по сцене Львова; 1869—1919), это младшая сестра адвоката и публициста М. Л. Мандельштама".

Народы Вятской губернии: изменения в жизни марийского народа после 1917 года

.jpg)

Мариец 10 лет тому назад не знал дороги в школу, больницу, тем более – к самоуправлению.

Теперь в одном только Яранском уезде десятки марийцев находятся на ответственной советской и другой работе. Среди них есть члены ВЦИКа и губисполкома. Низовой аппарат в населенных марийцами местах тоже в их руках, 12 председателей сельских советов и 10 членов волисполкома принадлежат марийской национальности.

Некоторые еще сомневаются в способностях марийцев наладить свое сельское хозяйство. Пусть эти пессимисты знают, что в нашем уезде есть 24 марийские деревни, перешедшие на многополье. Имеется 15 машинных товариществ, организованных марийцами.

Забитый и отсталый народ догоняет теперь своих братьев – русских крестьян и рабочих. Марийцы идут в высшую школу, учатся в техникумах и на рабфаках.

Лучше всего изменение культуры народа марийского крестьянства можно видеть по деревне Второй Ластик Тожсолинской волости. В прежнее время эта деревня почти не имела грамотных. Теперь неграмотных только 25 процентов.

Марийцы не отстают// Вятская правда 1927 г. от 8 апреля

На фото: старик, старуха и молодуха (молодая замужняя женщина). Деревня Подгорная Марийской республики, 1925 год. Снимок из фонда Марийского национального музея имени Т.Евсеева (г.Йошкар-Ола)

По страницам первых советских газет. Жалоба на "батюшек"

.jpg)

Наши долгоподрясники (письмо в редакцию).

Уважаемые товарищи!

Хочется мне написать о наших «батюшках», как они поживают и как карманы свои набивают.

В селе Архангельском Буйской волости духовенство состоит из пяти лиц: два попа, один диакон и два причетника.

И все они крепко сидят на шее крестьянина.

Каждый ездит по деревням своего прихода и собирает с граждан что ему причитается.

Приходится платить фунтов по 10.

Так, один из батюшек собрал с одной деревни пудов 20 и уехал с улыбкой, даже спасибо не сказавши мужикам.

И так бывает раза 4 в году.

Одумайтесь граждане!! Бросьте кормить дармоедов! Заболотский

Наши долгоподрясники (письмо в редакцию) // Красный пахарь (Уржум) - 1924 № 1

На фото: церковь в селе Архангельском в 1911 году, в 1990-е годы и в наши дни. Храм восстановлен и действует. Можно заметить, что храм был построен на возвышенности с небольшим наклоном вниз…

С архивной полки. Гоп-стоп в старину (1888 год)

.jpg)

В ночь с 1 на 2 января Яранском уезде в Водоозерской волости на дороге у крестьянина Котельничского уезда Тимофея Санниковым отняты неизвестным лицом 2 лошади с упряжью, стоящие 90 рублей.

В ночь с 3 на 4 января в г.Котельниче у отставного унтер-офицера Федора Лыхина отнят бумажник с 8 рублями. Виновные обнаружены.

В ночь с 4 на 5 января Глазовского уезда близ д.Штанигурта у запасного канонира д.Симановской Акима Мокрушина отнято 12 рублей и имущество. Виновных не обнаружено, но на 2 лиц имеется подозрение.

6 января Нолинского уезда в с.Татауровском у крестьянина Устина Окатьева отнят кошелек с 5 рублями 50 копейками. Виновный обнаружен

ЦГАКО ф.574 оп.1 д.1152 л.6

Истоки. Вятские переселенцы на Урале

.jpg)

Все новые заводы на Урале наполнялись работниками примерно по одной схеме. Ядро составляли квалифицированные кадры, переселенные с действующих заводов. Для вспомогательной работы (перевозка, разгрузка, ремонт дорог, заготовка дров и т.д.) набирались люди со стороны. На казенных предприятиях это были в основном местные уроженцы, на частных – выходцы из более отдаленных мест (крепостные и вечноотданные). Таким образом, между населением государственных и частных заводов разница была не только в правовом положении, но в определенных проявлениях бытовой культуры.

Например, на казенных Синячихинском (основан в 1724 г.) и Сусанском (основан в 1737 году) заводах по ревизии 1747 года значатся переселенцы с Алапаевского завода и ближайших слобод (Невьянской, Арамашевской, Тагильской). В близлежащем демидовском Салдинском заводе (основан в 1759 году) население по происхождению было более разноообразным.

41,43% - из Унженского уезда;

21,18% - из Царевосанчурского уезда;

12,50% - из Арзамасского уезда;

8,16% - из Нижегородского уезда;

1,55% - из Верхотурского уезда;

1,03% - из Балахонского уезда;

0,93% - из Прикамья;

0,40% - из Демидовского уезда;

0,20% - из Тульского уезда;

0,20% - из Мензелинска;

0,20% - из Галича

0,20% - из Тотьмы;

0,20% - из Устюга;

0,10% - из Подмосковья;

11,67% - происхождение не определено.

Школа краеведческой генеалогии (учебно-методическое пособие для начинающих родоведов) – М.2018 г., с.47-48

Кировчане - Герои Советского Союза

.jpg)

Галушкин Николай Иванович (р. 22 января 1922 г.), снайпер, лейтенант, Герой Российской Федерации (1995). Родился в г.Таганроге (ныне Ростовская обл.), с 1932 г. воспитывался в детском доме г.Вятки, в трудовой колонии п.Чепца, работал киномехаником. Участник Великой Отечественной войны. Из снайперской винтовки лично уничтожил 418 фашистов, обучил снайперскому искусству более 150 бойцов. В 1943 г. командующий фронтом Р.Я.Малиновский вручил ему именную винтовку (хранится в Кировском областном краеведческом музее). После войны живет в г.Кирово-Чепецке. 21 июня 1995 г. Президент России присвоил ему звание Героя. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й ст., медалями, монгольским орденом.

Энциклопедия земли Вятской. Том 6й: Знатные люди – Киров 1996 г., с.99

Более подробно о Герое можно почитать здесь: dzen.ru/a/Zv-dz0qD...

Купцы слободы Кукарки

.jpg)

В конце 60-х гг. в Кукарке наиболее крупными торговцами были: купец первой гильдии Д.П.Якимов, второй гильдии В.И.Терехов, И.м.Кошкин, В.С.Соломин, А.Е.Вшивцев. Эти лица вели торговлю с Архангельском и Рыбинском.

По торговле местной сырьем и обработке его видное место занимали купцы второй гильдии: И.Ф.Самоделкин, Т.П.Носов, А.С.Глушков, А.Е.Соломин, братья Родигины. Позднее ведущее место в экспортной торговле кукарской пристани занимали торговцы: Ончуков, Брант и К., Д.А.Лебедев, М.З.Терехов, А.Г.Долгушев, П.А.Стародубцев, В.А.Корякин, Леон, Тимофеев, т-во Муромской мануфактуры, Д.Д.Якимов, Юденков, Зайцев, Ижболдин, Миньков, Серебряков и др.

… К навигации 1900 г. торговцами на кукарской пристани было заготовлено хлеба и льняных товаров:

Ончуков 175 330

Корякин 164 000

Мильков 149 000

Богословский 60 000

Брант и К. 69 000

Стародубцев 99 000

Лебедев Д.А. 18 000

Глушков И.А. 12 000

Соломин В.Ф. 18 000

Александрова 150 000

Стрельников (мл.) 9 000

Соломин А.Ф. 4500.

Крупным владельцем пароходов в Кукарке был Д.Д.Якимов, он же имел и типографию. Его пароходы доставляли грузы на все пристани рек Волги, Камы, Белой, Вятки, а также в Москву и Петербург.

Слобода Кукарка- город Советск – 400 лет – Советск 1994 г., с.26-27

Обычаи. Как женились в старину

.jpg)

Женили парней в возрасте с 18 до 25 лет, а девиц выдавали замуж с 17 до 22 лет. Молодые люди и девушки старше этих возрастов уже браковались. Пахотинцы невест из других деревень не брали, а также и девушки почти всегда выходили за своих женихов.

Как правило молодые люди до свадьбы дружили и гуляли парочками, но бывало и так, что парень гулял с 1 девушкой, а женился на другой. Если родители не соглашались на брак, нередко молодые женились тайно.

Обычно свадьба заводилась так.

Задумывает парень жениться, его девушка об этом уже знает. Посылает он сваху, свою крестную, сватать невесту. Входит сваха к невесте в дом, садится против «красного угла» и, поговорив с ее родителями о том, о сем, спрашивает «Отдадите ли Татьяну за Василий Ивановича?» Иногда родители отвечают: «Подожди дня 2, сразу нельзя». Если жених им известен, соглашались тотчас же.

Через 2 дня та же сваха приходила за ответом. «Придумали», говорили родители девушки. Сватья возвращается к жениху и сообщает: «Приказали налаживаться».

А.В.Фищев. Вятская старина - 1897 г. (есть Словарь народных слов и выражений Куменской и Нагорской волостей), с.15-16

Иллюстрация: Николай Петров. Смотрины невесты

Эпоха - газетной строкой. Загадочные явления

.jpg)

Уржум. 16 августа около 6 часов вечера, в Уржуме был слышен глухой удар наподобие пушечного выстрела, сопровождавшийся раскатами и постом исчезнувший на севере. Такой же звук был слышен, но более резко, в селе Ветошкино – в 30 верстах от города на север. Удар этот сильно напугал обывателей. По рассказу ветошкинцев, звук происходил как бы сверху, над головами их, но раскаты, постепенно удаляясь, катились как бы по земле. 16 августа день был ясный, температура утром была плюс 14, а к ночи подул юго-западный ветер, небо заволокло тучами, пошел небольшой дождь.

Вятская речь - 1910 г. № 186

Как Вы думаете, что это могло быть?

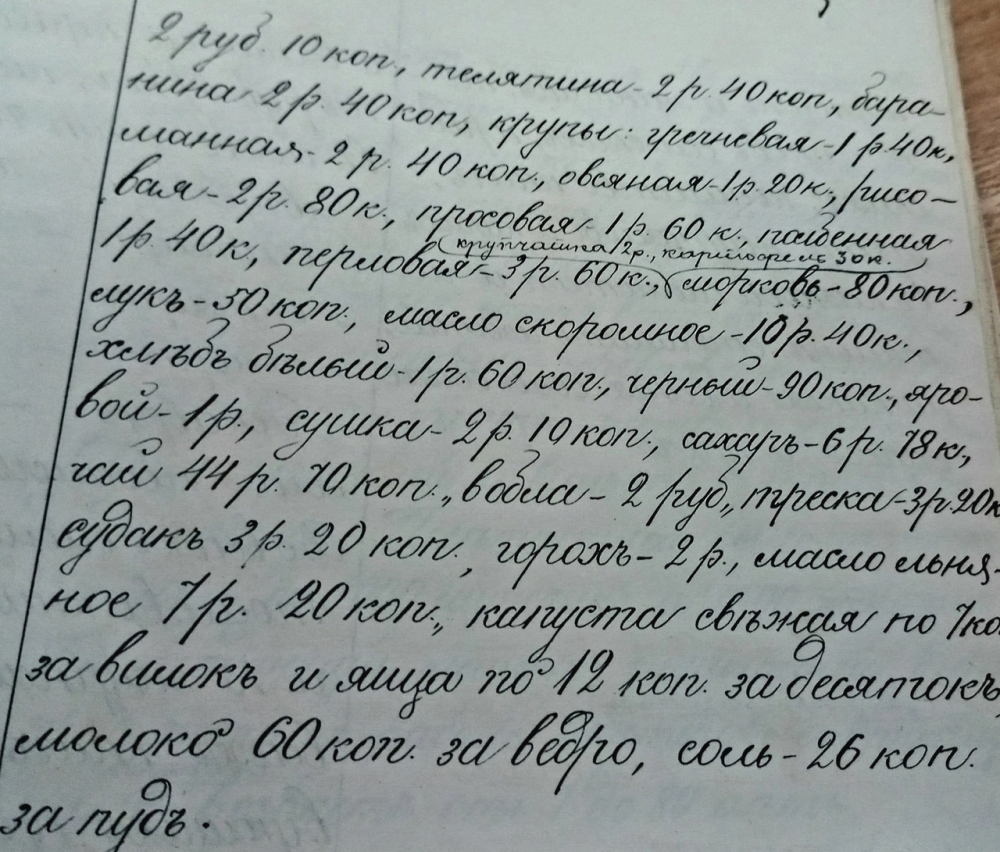

С архивной полки. Цены на продукты по курсу 1901 года

.jpg)

Цены на продукты в отчетном году были следующие: за каждый пуд – говядина 2 руб. 10 коп., телятина – 2 руб. 40 коп., баранина 2 руб. 40 коп., крупы: гречневая 1 руб. 40 коп., манная 2 руб. 40 коп., овсяная 1 руб.20 коп., рисовая 2 руб. 80 коп., просовая 1 руб.60 коп., полбенная 1 руб.40 коп., перловая 3 руб. 60 коп., крупчатная 2 руб., картофель 30 коп., морковь 80 коп., лук – 50 коп., масло скоромное 10 руб. 40 коп., хлеб белый 1 руб. 60 коп., черный 90 коп., яровой 1 руб., сушка 2 руб. 10 коп., сахар 6 руб. 18 коп., чай 44 руб. 70 коп., вобла 2 руб., треска 3 рубля 20 коп., судак 3 руб. 20 коп., горох 2 руб., масло льяное 7 руб. 20 коп., капуста свежая по 7 копеек за вилок и яйца 12 копеек за десяток, молоко 60 копеек за ведро, соль 26 копеек за пуд.

ЦГАКО ф.574 оп.1 д.420 лл.4 об.-5 (Отчет деятельности Вятского уездного комитета попечительства о народной трезвости (1901 г.))

С архивной полки. Гражданская война в документах. В 1918 году председатель Ижевского волисполкома Пастухов "увез" с собой наличность исполкома суммой свыше 13 миллионов рублей. И с концами... Не менее любопытная история произошла в г.Малмыже после ухода Степанова и начала Степановского мятежа. Здесь как известно, Степанов изъял в казначействе 500 тысяч рублей, которые задолжались продотряду за всю его летнюю кампанию в Вятской губернии. Судя по архивным документам, после его ухода местные большевики "изъяли" из кассы еще 200 тысяч рублей, надеясь, что в суматохе лишние деньги спишут на изъятые Степановым...

.jpg)

Источник: ЦГАКО ф. Р340- оп. 1. д. 15 л.11 (Финансовая комиссия)

Известные вятчане. Николай Аполлонович Чарушин

.jpg)

Чарушин Николай Аполлонович (1851-1937), известный революционер-народник, общественный деятель, библиограф-краевед. Брат архитектора И.А.Чарушина.

Родился в г.Орлове Вятской губернии. В 1871-1872 гг. учился в петербургском Технологическом институте. С октября 1871 г. член группы «чайковцев», вел пропаганду среди рабочих. Был арестован в 1874 г. по «процессу 193-х», приговорен к 9 годам каторги. Отбывал на Каре. В 1881-1895 гг. – на поселении в Восточной Сибири. С 1895 г. жил в Вятке, работал в земстве, в 1905-1917 гг. руководил газетой «Вятская жизнь», примыкал к народным социалистам, затем к кадетам. В 1918 г. отошел от политической деятельности. С 1922 г. – член Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Работал в Вятской публичной библиотеке им. А.И.Герцена, в 1923 г. назначен на должность заведующего местным (краеведческим) отделом.

Им проведена огромная работа по разбору, упорядочению систематизации фонда отдела, составлен каталог-путеводитель по литературе о городах и городском самоуправлении Вятского края в дореволюционные годы. Оба указателя были выполнены в 1925-1926 гг.

Кировчане на карте России – Киров 2014 г., с.30

Назад к списку